中国建研院2025年度科技进步奖二等奖评选公布

8月20日,中国建研院发布《关于公布2025年度公司科技进步奖评审结果的通知》,共有26项获奖,其中特等奖1项、一等奖5项、二等奖20项,以下为二等奖获奖项目详细介绍。

1.园区低碳、碳中和规划设计方法与关键技术研究

获奖单位:建筑设计院

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:本项目聚焦园区低碳、零碳建设发展,创新性地提出了适用于不同类型低碳园区的多能耦合能源系统规划设计方法;建立了园区碳排放智慧监测、分析、调控理论体系和碳排放全面监测管理平台;明确了园区交通碳排放计算边界和计算方法;满足了园区绿地固碳设计、提升综合碳汇量、改善微气候环境的需求;打造了园区室外工程采用建筑垃圾再生材料的应用场景;提供了不同类型园区适宜的低碳集成技术体系和技术优选目录。项目成果经专家评审鉴定,达到国际领先水平。项目研究成果正在大力推广、积极转化应用,服务于不同类型园区的建设项目,主要包括制定绿色低碳建设实施方案的顶层设计,低碳、绿色、生态园区的专项规划、技术咨询和认证评估等。

2.既有无序高填方场地承载变形特性研究

获奖单位:建研地基基础工程有限责任公司

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:本项目针对我国既有无序高填方工程中存在的技术难点,从既有成果梳理、现场试验、工程实测以及有限元模拟等多个方面入手,系统深入地研究了既有无序高填方地基分类评价、地基处理设计方法、施工工艺参数优化以及结构设计应对措施等关键问题,完成课题报告和高填方地基处理技术导则各1部,发表论文7篇(含1篇SCI、2篇EI和4篇核心),申请专利10项,形成了拥有自主知识产权的既有无序高填方地基处理技术成果和体系,并通过一系列有代表性的无序高填方工程进行示范应用,促进了科技成果的转化和应用,有效提升了我国既有无序高填方地基的处理水平。基于项目成果,申请立项编制了《既有无序高填方场地与地基处理技术规程》,该规范的编制将会使行业相关技术水平提升到一个全新的高度。

3.好社区和好小区技术导则研究

获奖单位:科技发展研究院

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:本项目以贯彻落实住房城乡建设部“四好”建设重点工作部署和倪虹部长有关指示精神为宗旨,致力于建设宜居、韧性、绿色、智慧、人文的“好社区、好小区”,首次提出了我国“好社区、好小区”建设的具体要求,构建了较为完整的“好社区、好小区”技术指标体系,并组织开展了相关案例征集与应用示范。通过导则编研,项目形成了融合性强、引领性突出、可操作性强且易感知的技术范本,有效填补了我国在“好社区、好小区”标准方面的空白,对促进我国“好社区”和“好小区”建设起到重要引领和指导作用,进一步服务和推动了住房城乡建设部“四好”建设重点工作的落实。

4.西北严酷环境下核放化厂房混凝土结构耐久性研究

获奖单位:中建研科技股份有限公司

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:乏燃料后处理工业示范厂是我国第一座具有完全自主知识产权的工业规模后处理厂,是打破西方国家对我国的长期封锁、实现国家需求关键物料生产和稳定供应的重点工程,也是我国核工程中服役环境最恶劣、耐久性设计难度最大、混凝土配方设计要求和施工条件最严苛的大型项目。本项目揭示了西北地区自然服役环境最不利因素耦合、核辐照亚高温环境对混凝土长期性能的影响,首创了复杂严酷环境下混凝土结构耐久性定量设计方法;建立了核工程低碳胶凝材料技术指标体系,并实现在核工程首次应用;构建了适用于西北地区环境温度特点与超长、大体积混凝土结构特征的非受力裂缝控制技术体系;首次系统构建了涵盖材料-性能-构造的核混凝土结构耐久性设计体系。

5.安全高效升降机产业化应用及示范

获奖单位:北京建筑机械化研究院有限公司

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:本项目来源于国家重点研发计划 “科技助力经济 2020” 重点专项项目。重点研发安全管理信息化、安全逃生、自动门联锁保护、自动门、组合式驱动、智能化控制等关键技术,同时针对超高层建筑施工不同高度,研制出适用于中小高度的高速升降机、适用于大高度且能成倍提高导轨架利用率的新型升降机,解决了超高层建筑施工升降机运送效率低下和安全保障技术不完善的难题。项目形成新产品1项,获授权专利3项(其中发明1项)、软件著作权2项,主参编标准4项(其中国标2项)。项目在益海嘉里廊坊中央厨房项目、于通山未来社区项目中示范应用,近3年累计新增产值约3亿元,成果适用于建筑、市政、核电、水利等多领域垂直运输场景,效益与前景广阔。

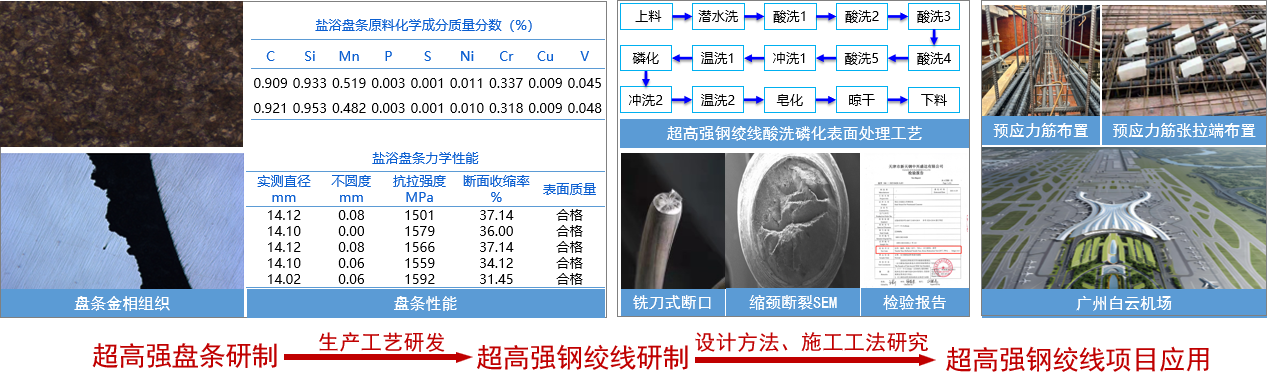

6.新型高性能预应力筋材研发及应用

获奖单位:中国建筑技术集团有限公司

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:本项目在住房城乡建设部科技计划项目的支持下,针对预应力筋与高性能混凝土和高强钢筋协同难、传统预应力地下结构渗水破坏、超高强缓粘结预应力结构设计方法缺失等关键科学与技术难题开展了研究:研制出国际领先的2160MPa、2230MPa、2360MPa级别的超高强钢绞线,研发了高性能抗渗、抗冻凝缓粘结钢绞线并完善了缓粘结预应力检测体系,提出了超高强预应力混凝土结构多层次设计方法,系统建立了超高强预应力施工技术体系。项目成果达到国际领先水平,为提升复杂环境下重大混凝土结构服役性能提供了关键技术支撑;以节材低碳优势,为“双碳”目标的实现作出了突出贡献。

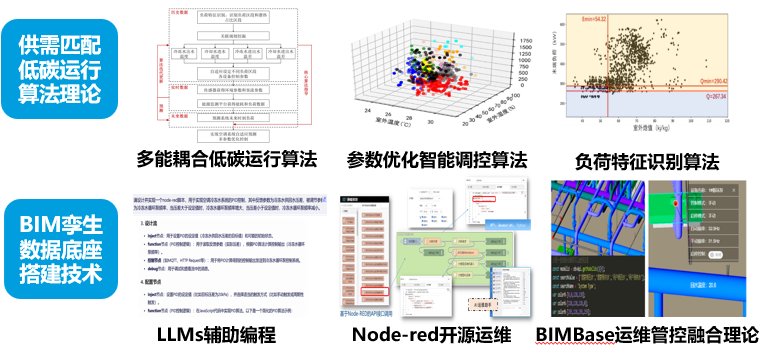

7.BIMBase技术在智慧运维中的应用与示范

获奖单位:建科环能科技有限公司

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:本项目针对目前建筑运维领域国产化不足、信息化不足、智慧化不足的痛点问题,研究形成了基于BIMBase的国产化数字孪生数据底座、数字化低碳运行智慧运维管控理论、国产自研智慧运维高效管控装置、BIMBase智慧运维集成应用4大关键性成果,实现了智慧管控低碳运行理论、国产底座数据体系与智慧运维服务集成3大创新与突破,极大提升了建筑运维能效水平,及时填补了建筑领域数字化标准和数据体系空白、首次实现了全场景多站端的BIMBase技术集成应用,总体技术水平达到国际领先。项目申请发明专利9项、标准12项、发表论文11篇、发表专著2部、获得软件著作权6项,形成的成果已成功在多种建筑类型共计10余个大型项目中成功应用,服务面积超过300万平米。

8.“一带一路”共建国家绿色建筑技术和标准研发与应用

获奖单位:科技发展研究院

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:本项目以推动我国绿色建筑标准与技术国际化发展为目标,主编了首部适用于沿线国家的绿色建筑评价标准,完成了位于6个沿线国家的绿色建筑国际评价示范,推动了我国绿色建筑技术及标准在“一带一路”国家的落地。针对当地技术需求,研发了适用于共建国家的绿色建筑技术和产品,涵盖装配式结构、围护结构节能、环境调控、可再生能源利用、功能性建材及防腐涂料等多个方面。项目研编标准5部,完成3部中文标准英译,发表论文47篇,申请或授权专利22项,获软件著作权8项,出版专著2部。项目成果为我国绿色建筑在沿线国家的推广提供了重要支撑,助力了绿色“一带一路”建设。

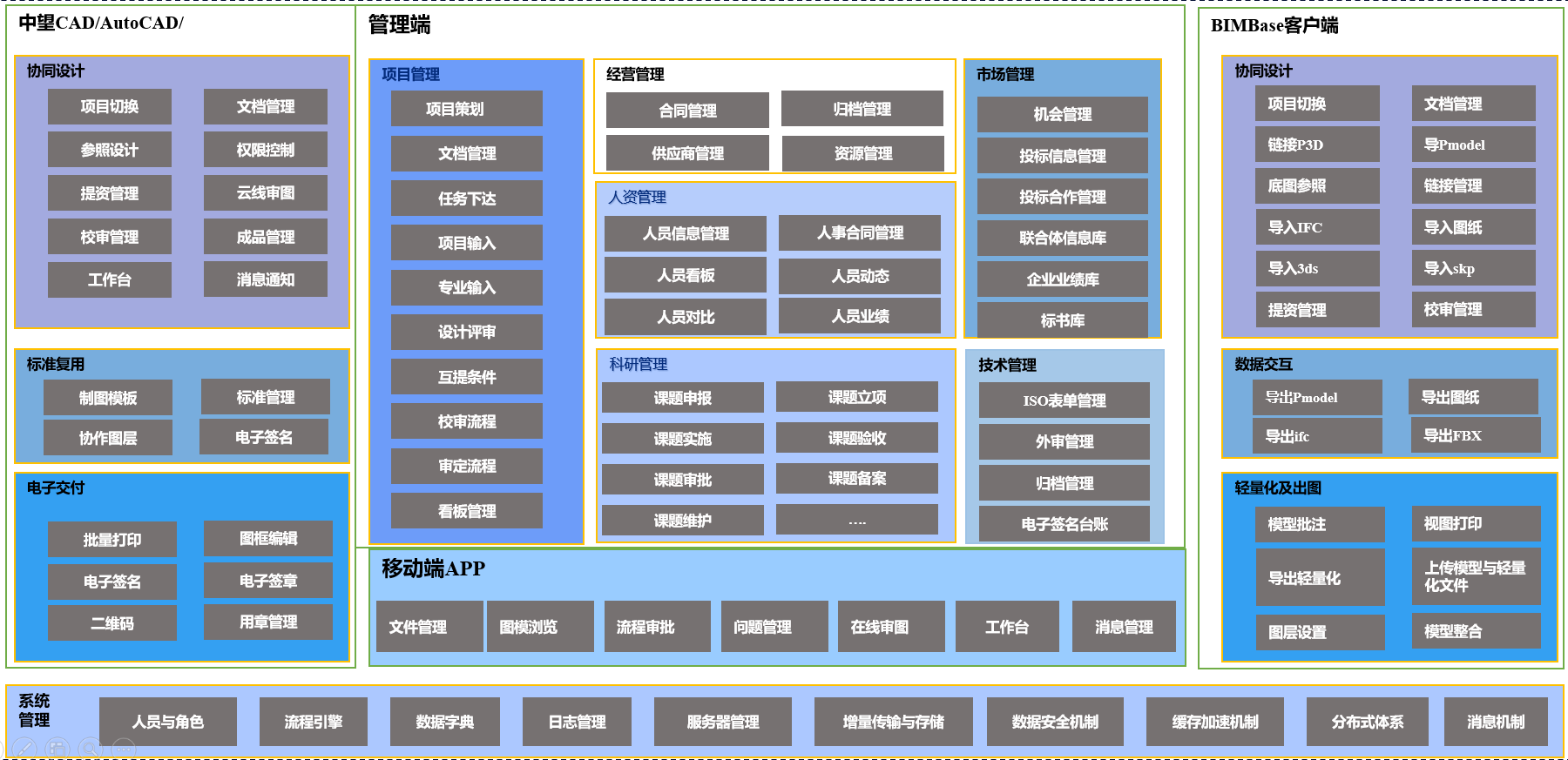

9.智能化协同设计平台研究与应用

获奖单位:建筑设计院

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:本项目基于国产 BIMBase 平台研发了二维与三维设计相融合的协同设计功能,实现了集多专业设计、数字化管理为一体的自主可控协同设计与管理平台;建立了基于机器学习的钢筋混凝土柱、剪力墙边缘构件的配箍率预测模型;研发了建筑、结构参数化设计双向数据传递技术,实现了建筑模型与结构计算模型的实时联动,可显著提升设计效率;研发了面向二维施工图和三维施工图模型的数字化审查系统,可有效提高设计成果的校审效率,提升设计质量。项目制订标准4部;编制指南3部;申请发明专利4项、获软件著作权4项;发表学术论文18篇。项目成果已成功应用于大阪世博会中国馆、重庆寸滩国际邮轮中心、海口免税城等10余项工程项目,具有广泛的推广应用价值。

10.《零碳航站楼技术标准》 T/CCAATB 0061-2024

获奖单位:建科环能科技有限公司

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:《零碳航站楼技术标准》为民航领域首部建筑碳排放标准,也是中国建研院在民航领域主编的首部标准,2024年5月22日在第五届中国机场发展大会暨创新成果展上正式发布。《标准》从航站楼本体、环境用能系统、专业系统或设备、可再生能源应用、低碳运行、碳资源管理及管理平台等方面提出航站楼降碳技术要求,首次提出了低碳、近零碳、零碳航站楼分级定义和分级碳排放量化指标,首次建立了行李系统、电梯步道等专业系统碳排放计算方法,指导航站楼低碳规划、设计、建设和运行。《标准》成果已在全国20余座机场中应用,建筑面积超360万平米,实现从新建到改造、从设计到运维的全周期工程应用,具备很好的政策适配性与行业普适性。

11.《预制混凝土节段拼装用环氧胶粘剂》GB/T 44543-2024

获奖单位:建研院检测中心有限公司

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:本标准作为首次制定的拼接胶产品国家标准,对拼接胶的检测评价做出了系统、全面、科学的规定。创建了拼接胶产品质量评价体系,填补了该领域技术空白,打破了国外标准的技术垄断;全面完善了拼接胶产品技术指标要求,创新建立了胶接缝劈裂抗拉强度检测技术,解决了对既有工程胶接缝结构可靠性评定的技术难题;创新提出了拼接胶“耐热性”的评价方法,系统完善了产品功能性测试方法,构建了与结构设计使用年限相匹配的产品长期服役性能的评价标准。为桥梁、风电、地下结构等工程用拼接胶的生产和检验提供重要依据,对保障和促进我国胶拼工程安全、绿色发展意义重大,为产品国家标准外文版制订奠定了坚实基础,助力中国技术和中国产品更好地“走出去”。

12.《电磁感应法钢筋保护层厚度结构检测标准样品》GSB 08-4267-2024

获奖单位:建研院检测中心有限公司

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:本标准为我国工程建设行业首个国家标准样品。样品为包含两根预埋主筋和两根预埋箍筋的树脂立方体试件,并对其内置主筋的位置做出规定且给出每根主筋保护层厚度的定量特征值。标准样品主要研究内容包括样品制备、样品均匀性和稳定性检验、样品定值、样品标准值赋予及不确定度评估、样品计量溯源性,其中创新性提出“内窥法”测试钢筋保护层厚度,填补了国内外相关领域空白,获中国发明专利。标准样品具有更高的准确性和精密度,可有效满足广大建设工程质量检测机构对在用电磁感应法钢筋探测仪期间核查及机构内部质量控制需求,不仅有助于提高钢筋保护层厚度检测的准确性和可靠性,还将促进相关检测设备和方法的标准化和规范化发展。

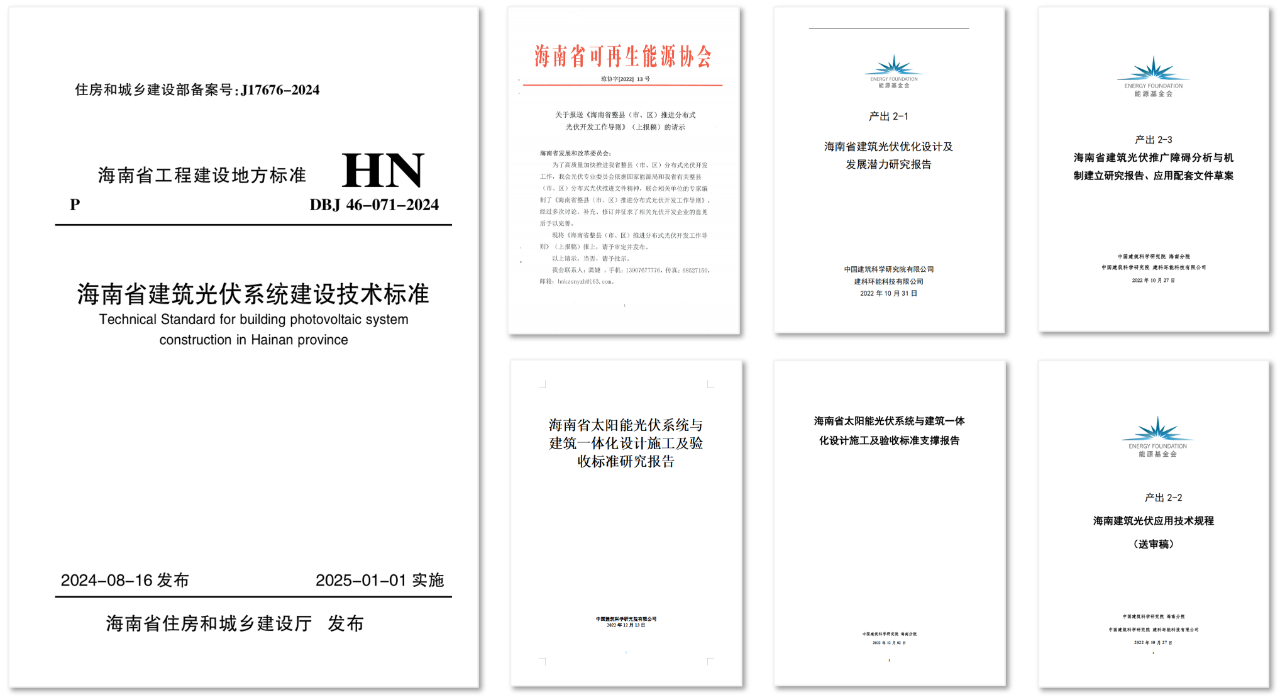

13.海南省建筑光伏系统建设技术研究及工程示范

获奖单位:热带建筑科学研究院(海南)有限公司

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:本项目针对海南省高温高湿、高盐雾、强台风的独特气候条件,地方建筑光伏领域标准缺失等现状,重点围绕海南省建筑光伏系统的优化设计与安装方案展开研究,形成多项突破性成果:一是创新性提出光伏光热一体化解决方案,实现能源利用效率的双重提升;二是打破行业壁垒,建立建筑业与电力行业协同作业的全新模式,解决跨领域协作效率低下的问题;三是结合海南气候风险特征,构建覆盖设计、施工、运维全环节的全维度防护与协同设计体系,保障建筑光伏系统长期稳定运行。项目成果包括《海南省建筑光伏系统建设技术标准》DBJ46-071-2024、《海南省整县(市、区)推进分布光伏开发工作导则》标准/导则2部,研究报告4部,专题报告6部,示范项目3项。成果共同构建起覆盖建筑光伏系统全生命周期的技术标准体系,以及贯穿项目审批、建设、运维的全链条政策管理体系。为验证成果实用性,项目选取华能海口康力药业项目、海口罗牛山产业园项目、中国绿发文昌淇水湾旅游度假综合体项目作为示范工程,成功实现技术标准与解决方案的落地应用。行业主管部门验收评价“优秀”。项目为海南省建筑光伏系统的建设提供了重要技术支撑,对推动实现“双碳”目标具有积极意义。

14.空气源热泵多维度供暖特性研究

获奖单位:建科环能科技有限公司

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:我国的清洁供暖战略,推动了空气源热泵供暖应用规模快速扩增,但仍存在环保产品、适用性分析、调节措施、评价方法法缺失等问题,急需科学化的应用指导。在国家重点研发计划支持下,本项目研发了R32工质的高效环保空气源热泵热风机和热水机产品,为清洁取暖提供环保产品保障;建立了多维建筑需求下空气源热泵供暖适用性评价体系,解决了供暖技术选择问题,促进空气源热泵供暖的科学化发展;提出基于供需匹配的动态回差调节方法,解决了空气源热泵部分负荷下运行能效低的问题;提出制冷剂侧、风侧监测方法开发多种监测装置,构建节能诊断指标体系,建设了监测、评价与诊断于一体的长期监测平台,保障了空气源热泵供暖的长效优化运行。

15.建筑安全与能耗数字化集成监测关键技术研究与应用

获奖单位:深圳分公司

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:针对现阶段建筑安全及能耗整体综合性能状态的分析、理解、预警难度大,结构安全与建筑能耗运维效率低,海量建筑数字信息安全可控能力不足的问题,本项目面向我国“数字住建”建设发展目标,积极响应数字化转型背景下建筑全寿命周期内健康与绿色运维的重大需求,搭建了基于国产自主知识产权BIMBase的建筑全寿命周期健康监测可视化云平台,提出了建筑围护结构与主体结构关联性分析与一体化监测技术,开发了建筑在实际运行边界条件下的最优能效仿真平台,研制了基于BIMBase平台的建筑信息模型到建筑能耗模型的高效转换工具,形成了建筑安全与能耗数字化集成监测成套关键技术体系。项目成果适用于各类新建及既有建筑的结构健康监测与预警,同时具备建筑节能系统的数字化监控、能耗监测与管理能力,可拓展应用于陆地与海洋风电、核电、光伏等新能源设施,以及桥梁、隧道等建设工程领域的安全运维。

16.《博物馆照明设计规范》GB/T 23863-2024

获奖单位:建科环能科技有限公司

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:本规范规定了博物馆照明的基本要求、照明装置选择、照明数量和质量、照明标准值、展品或藏品的保护、展厅灯具布置及设置要求、天然采光设计、照明节能、照明供配电及控制,以及照明维护与管理。涵盖历史类、艺术类、综合类、自然类和科技类等各类博物馆室内的主要功能空间照明设计,也适用于利用古建筑及历史建筑为馆址的博物馆。规范提出了安全、保护、舒适、呈现、节能和维护便利的技术原则,旨在提升博物馆光环境品质,并适应LED照明和智能控制等新技术的发展趋势,有利于推动博物馆照明向专业化、可持续化发展。

17.《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024

获奖单位:建科环能科技有限公司

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:本标准是在原标准基础上,参考国内外相关标准,经广泛调研、实验验证,总结实践经验,并广泛征求意见基础上,修订而成。标准适用于建筑红线范围内的照明设计,对产品选型、照明设置、照明环境要求、节能要求、控制和供配电要求均进行了规定,内容全面;补充增加了健康照明、智能照明、直流照明应用等新技术内容,符合照明技术发展趋势,具有实用性、先进性和前瞻性;在充分论证基础上,将功率密度目标值提升为现行值,有利于促进建筑节能。标准经专家审查,整体技术达到国际先进水平。标准的实施将有助于提升建筑光环境品质,促进节能减排,推进健康照明和智能照明技术的进步,引领照明行业绿色低碳可持续发展,具有极高的社会、经济和生态效益。

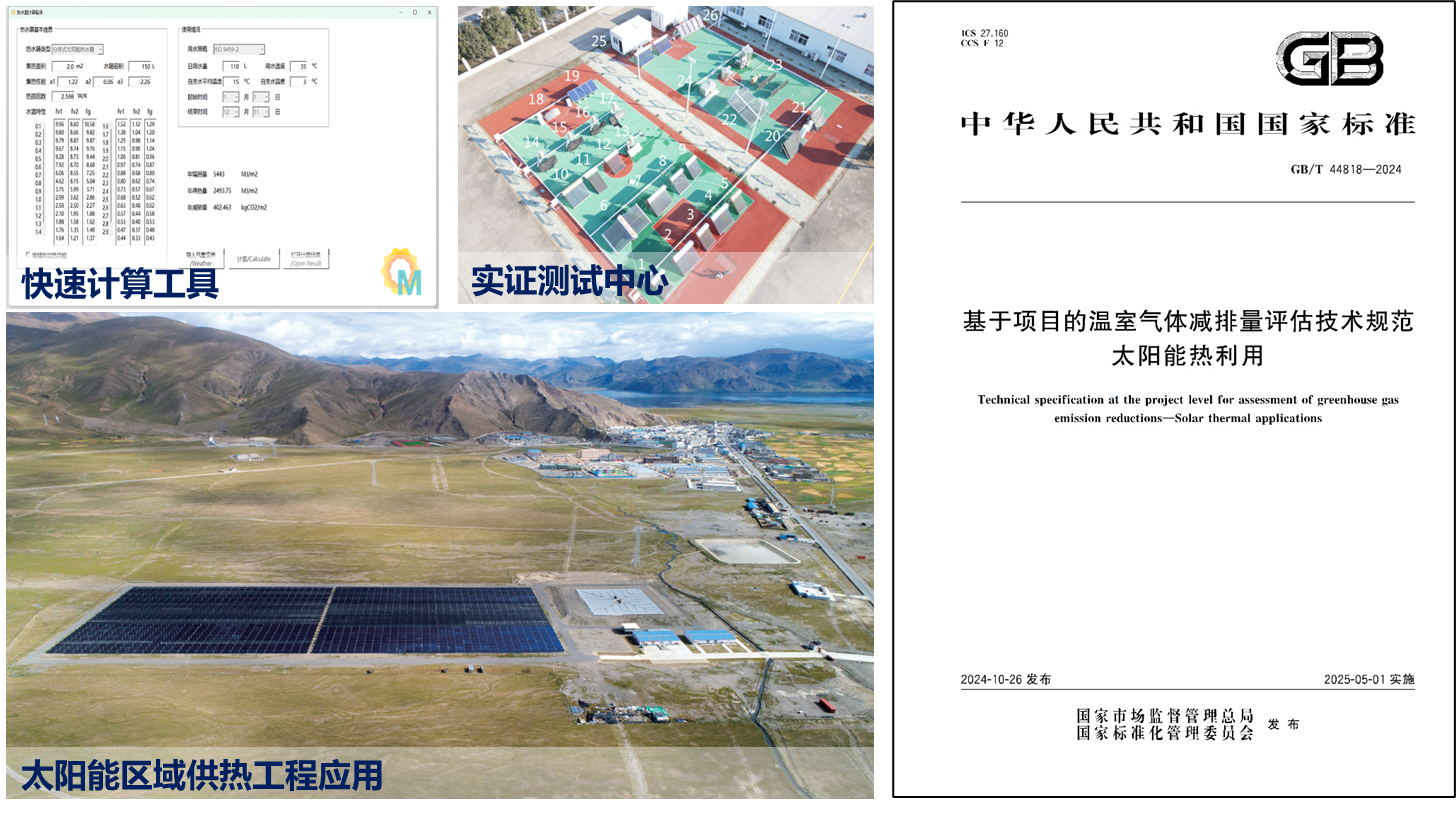

18.《基于项目的温室气体减排量评估技术规范太阳能热利用》GB/T 44818-2024

获奖单位:建科环能科技有限公司

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:太阳能热利用是节能减排,实现“双碳”目标的重要方式。我国太阳能热利用的市场规模、技术实力世界领先,但缺少太阳能热利用项目温室气体减排评估标准,导致减排贡献难以准确衡量。本标准编制组联合行业企业开展太阳能热利用碳减排计算研究项目,首次梳理明确基准线及确定方法,提出基于实测参数进行年度动态计算的评估方法,并建立碳减排测试中心开展不同类型太阳能热利用系统碳减排实证测试,最终编制完成国家标准《基于项目的温室气体减排量评估技术规范 太阳能热利用》GB/T 44818-2024及英文版。相关合作与成果为太阳能热利用项目温室气体减排评估提供有效、可靠、可量化的手段和工具,也为太阳能热利用行业提供了新的经济增长点,为国际化推广打下基础。

19.钻孔和基础施工设备安全要求

获奖单位:北京建筑机械化研究院有限公司

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:本项目主要包括《钻孔和基础施工设备安全要求 第1部分:通用要求》GB/T 43746.1-2024、《钻孔和基础施工设备安全要求 第2部分:建筑施工用移动式钻机》GB/T 43746.2-2024等系列国家标准。系列标准规定了钻孔和基础施工设备的安全要求。通过制定系列标准,更新和完善了我国钻孔和基础施工设备领域安全标准体系,与国际先进标准接轨,为行业高质量发展特别是国产桩工机械进军国际市场提供了重要技术支撑,同时能够进一步增强公司在基础施工设备领域的影响力和话语权,提升产品质量水平和公司品牌形象,对推动公司高质量发展具有重要意义。

20.《建筑结构可靠性评定标准》T/CECS 1592-2024

获奖单位:建研院检测中心有限公司

奖项等级:中国建研院科技进步二等奖

项目内容:本标准立足于我国建筑结构从大规模新建向存量提质改造转变的重大需求,紧密围绕城市更新背景下既有建筑可靠性评定的技术难点,建立了适用于工业与民用建筑(含构筑物)主要结构类型的可靠性评定体系,详细规定了与既有建筑特点相适应的可靠性评定原则和评定方法;充分考虑了既有建筑的特点,保证可靠指标不变的前提下,提出了调整分项系数的评定方法,定义了承载能力评定指数,创新引入分项系数调整机制,实现了基于实际状况的既有建筑自重荷载与楼面均布活荷载的精准评定,为规范建筑结构的可靠性评定提供了有效依据。标准成果为新建及既有建筑全生命周期管理提供了关键技术依据,显著提升了结构检测评定行业的技术水平,对保障结构安全、促进建筑行业高质量发展具有重要作用。

(供稿:朱娟花 编辑:曹博)